Die EU plant, mit den PFAS eine ganze Klasse an Chemikalien weitgehend zu verbieten. Damit bedroht sie nicht nur die Versorgung mit Medizinprodukten, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit der EU-Hersteller. Denn die Annahme, Hersteller innerhalb und außerhalb der EU würden gleichbehandelt, ist in diesem Zusammenhang nur einer der fünf Irrtümer der EU.

Auch Hersteller sollten keine Irrtümer begehen und denken, sie seien nicht betroffen oder es werde schon nicht so schlimm. Sie müssen sofort handeln!

1. PFAS: Hintergrund

a) Was sind PFAS?

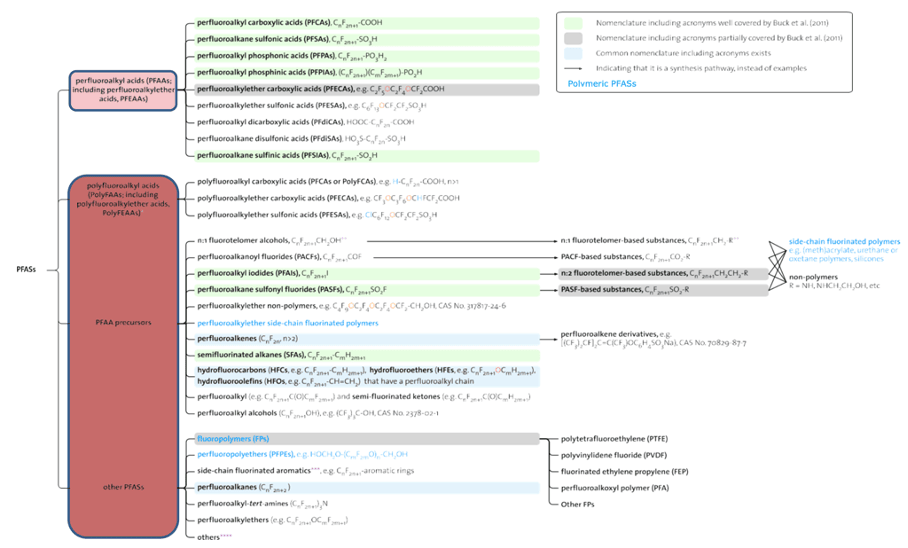

PFAS steht für Per- und Polyfluoralkylsubstanzen (s. Abb. 1). Seit den 1940er-Jahren werden diese Chemikalien aufgrund ihrer einzigartigen Eigenschaften wie Hitze-, Wasser- und Ölbeständigkeit in verschiedenen industriellen Anwendungen und Verbraucherprodukten eingesetzt.

PFAS finden sich z. B. in antihaftbeschichteten Kochgeschirren, Lebensmittelverpackungen, wasserdichter Kleidung, schmutzabweisenden Stoffen, Feuerlöschschaum und vielen anderen Produkten – darunter auch Medizinprodukten.

b) Weshalb will man PFAS verbieten?

Viele PFAS sind aufgrund ihrer potenziell gesundheitsschädlichen Wirkungen bedenklich. Einige Studien haben die Exposition gegenüber PFAS mit gesundheitlichen Problemen wie Entwicklungsstörungen, Leberschäden, Störungen des Immunsystems und bestimmten Arten von Krebs in Verbindung gebracht.

PFAS-Verbindungen sind langlebig und können sich in Wasser, Boden und Organismen anreichern. Weltweit wurden sie bereits im Blut von Menschen und Wildtieren nachgewiesen.

c) Was plant die EU?

Die Europäische Union hat aufgrund dieser Bedenken Schritte zur Regulierung und Einschränkung der Verwendung von PFAS unternommen. Als Teil ihrer Chemikalienstrategie hat die ECHA einen Vorschlag zum PFAS-Verbot auf den Tisch gelegt.

Die deutsche Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin schreibt:

Sollte der PFAS-Beschränkungsvorschlag angenommen werden, wäre dies eines der umfangreichsten Verbote chemischer Stoffe seit Inkrafttreten der REACH-Verordnung 2007.

(Quelle)

Ziel der EU ist es, die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu schützen, indem die Freisetzung und Exposition von schädlichen PFAS minimiert wird. Durch die Einschränkung oder das Verbot ihrer Verwendung sollen eine weitere Kontamination und mögliche Gesundheitsrisiken im Zusammenhang mit diesen Chemikalien verhindert werden.

Die EU plant die folgenden Übergangsfristen:

A full ban with no derogations and a transition period of 18 months (RO1), and a full ban with use-specific time-limited derogations (18 month transition period plus either a five or 12 year derogation period)

(Quelle)

2. Medizinprodukte, die PFAS verwenden

PFAS werden aufgrund ihrer Beständigkeit, ihrer Biokompatibilität sowie thermischer, elektrischer und chemischer Stabilität in einer Vielzahl von Medizinprodukten verwendet.

- Katheter: Bestimmte Arten von Kathetern, insbesondere solche mit gleitfähigen Beschichtungen oder hydrophilen Beschichtungen

- Instrumente für die minimalinvasive Chirurgie, z. B. bei Blinddarmentzündungen, bei der Entfernung der Prostata, Milz, Teilen des Darms oder der Gebärmutter; zur Behandlung von Endometriose usw.

- PEMS (Programmierbare elektrische medizinische Geräte) wie Inkubatoren, CT, MRT, Dialysemaschinen, Herz-Lungen-Maschinen, Beatmungsgeräte, Spritzenpumpen

- Implantate wie Stents, Gelenke

- OP-Material wie OP-Abdeckungen, Nahtmaterial, chirurgische Instrumente, Handschuhe

Es ist offensichtlich, dass eine Gesundheitsversorgung ohne diese Produkte nicht möglich ist.

Das ausführliche Positionspapier von MedicalMountains nennt betroffene Medizinprodukte und stellt Forderungen an die Gesetzgeber.

3. Die fünf Irrtümer der EU

Irrtum 1: Das PFAS-Verbot dient der Gesundheit der Bürger

Die Annahme, dass ein PFAS-Verbot der Gesundheit der Bürger diene, ist in dieser Einfachheit gleich mehrfach falsch:

- Aus der Tatsache, dass Stoffe in der Natur nicht abgebaut werden, folgt nicht, dass sie gefährlich sind. Im Gegenteil: Die Stoffe werden nicht abgebaut, weil sie kaum reagieren, auch nicht mit dem menschlichen Körper. Genau deshalb werden sie in vielen Medizinprodukten verwendet.

- Bereits die MDR schadet in großem Maß der Gesundheit von Patientinnen und Patienten, weil Medizinprodukte fehlen. Das PFAS-Verbot wird dringend benötigte Medizinprodukte aus dem Markt drängen. Noch mehr kann man die Gesundheit vulnerabler Menschen kaum schädigen.

- Die Grundlage zur Bewertung des kombinierten toxischen Potenzials von PFAS ist noch nicht vorhanden. Studien zu PFAS wurden durch fehlende Verfügbarkeit von Analysestandards eingeschränkt, durch die weit verbreitete Hintergrundkontamination von Labormaterialien erschwert und durch physikalisch-chemische Eigenschaften wie die hohe Oberflächenaktivität, die Messungen stören und erschweren können, beeinträchtigt. Folglich sind derzeit nur für relativ wenige PFAS ausreichende Informationen für eine quantitative Risikobewertung verfügbar und noch nicht valide.

Irrtum 2: Das Verbot behandelt EU- und Nicht-EU-Hersteller gleich

Die EU argumentiert, dass Hersteller außerhalb der EU die gleichen Anforderungen erfüllen müssen. Das ist falsch, denn die REACH-Verordnung betrifft nur die in die EU importierten Produkte, aber nicht deren Herstellungsprozess. Bei vielen Produktionsprozessen werden PFAS verwendet, ohne dass die produzierten Medizinprodukte notwendigerweise PFAS enthalten.

EU-Hersteller dürfen keine PFAS bei der Produktion einsetzen, Nicht-EU-Hersteller unterliegen dieser Verordnung nicht. Als Folge wird die Produktion aus Europa vertrieben. Das steht in diametralem Widerspruch zu den Bemühungen der EU, die Lieferketten wieder verlässlich zu gestalten und Hersteller nach Europa zurückzuholen.

Irrtum 3: Eine Ausnahme für Medizinprodukte löst das Problem

Damit ist auch klar, weshalb es nicht ausreicht, die geplante EU-Verordnung durch eine Ausnahmeregulierung für Medizinprodukte zu ergänzen.

Bei vielen Produktionsprozessen besteht nicht die Notwendigkeit, den Einsatz von PFAS zu verbieten. In vielen Fällen sind sie Teil eines geschlossenen Systems und werden bei der Produktion nicht freigesetzt.

Irrtum 4: Das PFAS-Verbot sorgt für Rechtssicherheit

Bereits die Ankündigung der geplanten Verordnung hat für Unsicherheit gesorgt und sich auf die Preisentwicklung dieser Stoffe ausgewirkt. Mit Verabschiedung dieser Verordnung wird keine Rechtssicherheit einkehren, weil viele Fragen unbeantwortet sind, z. B.:

- Welche Stoffe zählen zu den PFAS?

Es gibt Stoffe, bei denen eine Klassifizierung nicht eindeutig möglich ist. - Wie bestimmt man, ob ein Stoff PFAS enthält?

Die Messmethoden für solch eine breite Stoffklasse sind unvollständig. Ein Gesetz lässt sich aber nicht exekutieren, wenn unklar ist, ob dagegen verstoßen wurde.

Irrtum 5: Die Übergangsfristen sind ausreichend lang, um neue Ersatzstoffe zu entwickeln

Für viele PFAS gibt es derzeit keine Alternativen. Es ist Aufgabe der Forschung, diese zu finden.

Auch wenn das schnell gelänge, reicht eine Übergangsfrist von zwölf Jahren nicht unbedingt aus. Klinische Prüfungen dauern Jahre, die Zulassungsverfahren ebenfalls. Dazu hat auch die MDR beigetragen.

Die Expertinnen des Johner Instituts helfen Ihnen dabei, die Biokompatibilität von Ersatzsubstanzen zu bewerten. Nehmen Sie Kontakt auf, falls Sie Unterstützung bei Ihrer Suche nach Ersatzmaterialien benötigen.

4. Was der Gesetzgeber tun sollte

a) Novellierungsprozess stoppen

Beim aktuellen Vorschlag fehlt die notwendige Folgenabschätzung. Das ist auch nicht dadurch heilbar, dass weitere Produktklassen ausgenommen oder Übergangsfristen verlängert werden. Vielmehr muss der Gesetzgeber risikobasiert regulieren.

b) Risikobasiert regulieren statt pauschal verbieten

Die Höhe eines Risikos wird bestimmt durch den Schweregrad möglicher Schäden und die Wahrscheinlichkeit, dass diese auftreten. Diese wiederum sind abhängig von vielen Faktoren:

- Eigenschaften der chemischen Substanz, z. B. deren Kanzerogenität

- Menge der Substanz, der die Menschen ausgesetzt sind

- Viele Medizinprodukte verwenden nur geringe Mengen an PFAS (im Milligramm-Bereich).

- Bei Produktionsprozessen werden oft keine PFAS freigesetzt.

- Art der Exposition (z. B. direkter Kontakt mit Blut, Aufnahme über die Nahrungskette)

Die Risikoakzeptanz muss wiederum vom Nutzen abhängen.

Der Gesetzesvorschlag betrachtet weder die Risiken noch das Risiko-Nutzen-Verhältnis. Statt eines pauschalen Verbots müssen diese Abwägungen für jede Chemikalie oder begrenzte Klasse an Chemikalien getroffen werden.

c) Regulatory Science etablieren

Um Folgen antizipieren zu können, werden benötigt:

- Klare und vollständige Ziele (dazu sollten auch die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Hersteller und die Gesundheitsversorgung europäischer Bürger zählen)

- Metriken, mit denen man den Grad der Zielerreichung bestimmen kann

- Modelle, mit denen sich die Zielerreichung simulieren lässt

- Sensoren im System, um die Zielerreichung messen und die Modelle adaptieren zu können

Es ist die Aufgabe der Regulatory Science, diese Metriken zu bestimmen, Modelle zu entwickeln und Sensoren festzulegen.

Ohne ein Systemverständnis ist es unverantwortlich, einen ganzen Wirtschaftsraum regulieren zu wollen.

5. Was die Hersteller tun sollten

a) Herausfinden, ob sie das PFAS-Verbot treffen wird

Hersteller von Medizinprodukten müssen zunächst feststellen, ob sie das PFAS-Verbot trifft, beispielsweise aus den folgenden Gründen:

- Das Produkt enthält PFAS.

- Im Produktionsprozess werden PFAS eingesetzt.

- Zugelieferte Komponenten enthalten PFAS.

- Im Produktionsprozess zugelieferter Komponenten werden PFAS eingesetzt.

- Zulieferer sind anderweitig vom PFAS-Verbot betroffen.

Diese Prüfung ist eine Momentaufnahme, die wiederholt werden muss.

Es ist denkbar, dass Dienstleister und Zulieferer wegen des PFAS-Verbots ihren Betrieb einstellen, auch wenn die zugelieferten Produkte nicht davon betroffen sind.

b) Alternativen zu PFAS prüfen

Hersteller sollten Alternativen prüfen, beispielsweise:

- Ersatz von PFAS durch nicht verbotene Substanzen

- Änderung des Produkts, damit keine Substanzen mit den spezifischen Eigenschaften von PFAS benötigt werden

Diese Prüfung muss die ganze Lieferkette betreffen!

Diese Prüfung muss extrem schnell erfolgen, um die Einspruchsfrist einzuhalten.

c) Protest einlegen

Bis zum 25. September 2023 läuft das Konsultationsverfahren. Bis dahin können Hersteller ihren Protest einlegen. Dieser muss allerdings sehr gut begründet sein.

Bisherige Konsultationsverfahren haben nur selten zu fundamentalen Änderungen im Gesetzestext geführt.

Inoffizielle Quellen sagten, dass die Berücksichtigung von Änderungen desto unwahrscheinlicher wird, je näher der Endtermin rückt.

Prof. Johner spricht mit dem Rechtsanwalt Martin Ahlhaus über die Probleme, derer sich die Hersteller bewusst sein sollten und was nun konkret zu tun ist.

Diese und weitere Podcast-Episoden finden Sie auch hier.

6. Zusammenfassung und Fazit

a) Es fehlt an Aufrichtigkeit und Einsicht

Die geplante Änderung der REACH-Verordnung soll innerhalb weniger Monate durchs EU-Parlament. Doch niemand will die Verantwortung übernehmen.

EU: Die Mitgliedstaaten sind schuld

Patrick Child, der stellvertretende Generaldirektor der Generaldirektion Umwelt, Europäische Kommission, schob bei einer Anhörung im Juni 2023 die Schuld für die EU-Überregulierung den Mitgliedsstaaten zu:

“Member states cannot resist the wish to improve effectiveness of regulation.”

Mitgliedstaaten: Die EU ist schuld

Die Bundesregierung macht die EU verantwortlich. Dass Deutschland einer der Initiatoren dieser Regulierung war, verschweigt sie geflissentlich.

EU: Jeder hat die Möglichkeit, mitzuwirken

Offiziell besteht die Möglichkeit, im Rahmen des Konsultationsverfahrens Eingaben zu machen. Die bisherigen Äußerungen dämpfen aber die Hoffnung, dass es wesentliche Änderungen an den geplanten Verschärfungen der REACH-Verordnung geben wird. Die Kürze der Zeit (März bis September) deutet nicht darauf hin, dass eine angemessene Diskussion stattfinden kann.

Alle: Es fehlte eine Regulierung

Dabei waren viele Unterklassen der PFAS bereits reguliert. Selbst die MDR hat explizit Anforderungen an die CMR-Stoffe hinzugefügt.

b) Es ist eine schädliche Regulierung

Auch in Brüssel setzt sich die Einsicht durch, dass die MDR der Versorgung mit sicheren Medizinprodukten eher schadet. Unter anderem deshalb hat die EU die Übergangsfristen verschoben.

All das nützt aber nichts, wenn die Produkte zwar die „MDR-Hürde“ meistern, aber an der PFAS-Regulierung scheitern.

Es ist zu befürchten, dass das PFAS-Verbot der Gesundheitsversorgung einen noch größeren Schaden zufügen wird als die MDR.

Ein Hersteller fasste die Situation mit den Worten zusammen „Einmal Steinzeit nach Neuzeit und zurück“.

Das Johner Institut unterstützt Hersteller bei

- der Formulierung von Einwänden gegen diese Fehlregulierung,

- der Suche nach Ersatzstoffen und deren Bewertung auf MDR-Konformität und

- der Transformation von Regulatory Affairs Abteilungen und Prozesse, um Produkte schnell und sicher in die Märkte zu bekommen.

Zwei Anmerkungen:

Die Definition von PFAS im Beschränkungsantrag ist eindeutig, da über die chemische Struktur definiert. Ob man klar über die Lieferkette kommuniziert, welche Bestandteile ein Werkstoff hat, ist eine andere Geschichte.

In Vermont ist ein vollständiges PFAS Verbot bis 2030 schon verabschiedet. Weitere Staaten werden folgen. Vielleicht lässt sich das Unvermeidliche für ein paar Jahre herauszögern, aber niemand sollte die Hoffnung haben, dass man nach 2040 noch PFAS in irgendeiner Form in den Industriestaaten verwenden kann.

Angesichts dessen, wie man in der Vergangenheit leichtsinnig mit Stoffen wie Radium, Blei und Weichmachern umgegangen ist, da „die Datenlage nicht eindeutig“ war, ist das proaktive Vorgehen in der EU an dieser Stelle mal ein Fortschritt.

Ihr Vergleich mit Radium, Blei und Weichmachern hinkt leider.

PFAS sind eine große Stoffgruppe, die Materialien mit ganz unterschiedlichem Risikoprofil enthält. Sie alle über einen Kamm zu scheren ist sicher kein Fortschritt, vor allem dann nicht, wenn das einzige Argument die Persistenz in der Umwelt ist. Mit derselben Argumentation kann man Edelmetalle verbieten oder Sand.

Danke, Herr Müller, für diesen Gedanken, den ich teile!

Sehr geehrter Herr Schmidt,

danke für die wichtige Anmerkung. Zur Frage der Eindeutigkeit habe ich unseren Anwalt gefragt, der auch im Podcast zu hören ist. Er schreibt:

Weiter erachte ich es als relevant, dass wir eine Folgenabschätzung der Verbote machen. Denn niemandem ist gedient, wenn Gesundheitsschäden durch PFAS vermieden und gleichzeitig durch fehlende Medizinprodukte verursacht werden. Denn viele Medizinprodukte insbesondere in der minimalinvasiven Chirurgie basieren auf der Eigenschaft der PFAS-Stoffe wie der Tatsache, dass sie nicht mit dem Körper reagieren. Dass es einen Regelungsbedarf gibt, ist (bei den meisten) unstrittig.

In der Hoffnung, damit etwas geholfen zu haben, und mit vielen Grüßen

Christian Johner

Viele Grüße eines Endverbrauchers! Sorry, ich verstehe zwar die Bedenken gegen PFAS, kann aber nicht nachvollziehen, ob die EU die volle Tragweite ihrer Entscheidung durchblickt. Meine Frage lautet ganz einfach, welche Auswirkungen hat das mögliche Verbot auf die Dichtungstechnik?? Ein sinnvoller Ersatz für fluorisierte Polymere und Kautschuke ist in der Dichtungstechnik nicht darstellbar. Wird es eine Regelung für die Dichtungswerkstoffe geben? Und wie wird die aussehen?

Danke, lieber Herr Münzer, für Ihre Gedanken!

Ihre Befürchtung, dass sich die EU der Tragweit nicht in allen Fällen bewusst ist, teile ich.

Eine gesonderte Regelung für die Dichtungstechnik ist mir nicht bekannt. Es gibt eine Liste an Ausnahmen, die aber noch im Trialog-Verfahren verhandelt werden.

Beste Grüße

Christian Johner

Ich hatte zunächst den Eindruck, dass die Bestrebungen der EU auch auf die international wirksame POP-Liste des Stockholmer Übereinkommens übertragen. Welche Rolle spielt denn diese Regulierungsebene in Bezug auf ein übergreifendes PFAS-Verbot? Ist nicht absehbar, dass auch dort ein übergreifendes Verbot naht?

Sehr geehrter Herr Nothofer,

danke für Ihre Anmerkung und Frage! Ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich umfänglich verstanden habe, was Sie mit „Regulierungsebene“ meinen.

Die UN hat keine gesetzgeberische Kraft, weshalb die EU tätig werden muss. Dagegen ist prinzipiell nichts einzuwenden. Nur eine Regulierung ohne Folgenabschätzung halte ich für gefährlich. Sie kann die von der MDR gebeutelten Medizinproduktehersteller und damit die Patienten sehrt hart treffen.

Viele Grüße

Christian Johner